building demolition

『 解体/処分 』につきまして!

当社の『 解体/処分 』にご関心を頂き、誠にありがとうございます!

『解体/処分』は、建物や家屋を取り壊し撤去する工事になります。

建物の解体準備に、家具や電気製品など残存物が残っている場合、先に残存物の処分作業が発生します。

建物を壊して敷地に何もない状態に戻すことや、内装の変更のために建物内部を部分的に撤去する。

一般的な住宅の解体から大型のビルやマンション・工場の解体などさまざまです。

建物は、構造や建築方法によっても異なります。

一般的な住宅では次のような構造があります。

(1)木造 (2)鉄骨造 (3)RC造

解体工事は、これらの構造に合わせて工法が必要になるため、解体方法や費用も異なってきます。

例えば、木造住宅は解体しやすいのに対し、鉄骨造やRC造は頑丈で解体しにくくなります。

そのため、鉄骨造りやRC造の解体は特別な重機を使った工法を使用するなど、木造よりも費用が高くなります。

又、リサイクル法は解体後の産業廃棄物処分が分別になりますので、手壊しと重機の解体を使い分けしながらの作業になります。

各種の重機を使った工法

圧砕機工法

効率よく解体できるので、コンクリート解体ではこの圧砕機工法を用いられるのが一般的です。

振動や騒音は少ないですが、粉塵が舞いやすいため作業時には散水しながらの作業になります。

カッター工法

比較的振動もなく粉塵も舞いにくく、解体スピードが速いため大型の建物でも対応できる方法です。

ブレーカー工法

ただし、この工法では、振動や騒音が大きくなり、粉塵も舞いやすいため、散水や近隣への配慮が重要になります。

このように、解体工事と言ってもさまざまな種類の工法があるので、適切に使い分ける必要があります。

木造住宅、分別しながらの解体実例

解体工事を行う前に知っておきたいこと!

解体工事を依頼される前には、これらの許可を受けている会社であることを確認したうえで、解体依頼をするようにしましょう。

知らずに許可証のない会社に依頼されますと、違法建築業者と共に罰せられます!

産業廃棄物の不法投棄など、特に処罰が厳しくて拘置所に拘留されます。十分注意してくださいね。

建設業法

建設工事の適切な施工や依頼主の保護など、建築工事契約を適正に保つために制定されている法律です。

この法律では、解体工事についてもいくつかの決まりがあります。

解体工事業の許可要件

解体工事に関わる技術者の要件(指定学科・実務経験・資格など)

解体工事を依頼するうえでは、このような基準を満たしている会社なのかを確認することも重要です。

建設リサイクル法

解体工事では、コンクリートがらや木くずなどさまざまな資材が、廃棄物として発生します。

それらの廃棄物を、適切に処理してリサイクルできるように規定しているのがこの法律です。

この法律によって、解体工事で出た産業廃棄物は、細かく分別する義務があります。

また、対象となる解体工事では工事の依頼主は、工事着工の7日前までに都道府県に届け出が必要になるのです。

届出を怠った場合は、罰金が科せられる場合があります。 解体工事では、法律上の規定や手続きが必要になります。

また、施主さまにも届出の必要などの関りがあるので、ある程度理解しておくと良いです。

鉄筋コンクリート建物の解体実例

解体工事に必要な許可や資格

解体工事は、だれでも工事できるわけではありません。

解体工事業を営むためには、必要な資格や許可があるのです。

資格や許可がない業者に依頼してしまうと、違法解体として依頼主さまにもペナルティなどの可能性もあります。

そのため、解体工事に必要な資格や許可を有している会社なのかを確認しておくことが大切です。

建設業許可か解体工事業登録が必要

解体工事業を営むためには、次のいずれかの許可か資格が必要です。

- ・建設業許可

- ・解体工事業登録

建設業許可とは、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを言います。

建設種類ごとに許可が分かれており、解体工事業には解体工事業か土木工事一式・建築一式・とび・コンクリート工事業のいずれかが必要です。

解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを言います。

この許可があれば、建設業許可がなくても建築業を営めます。

しかし、500万円未満の工事に限定さてており、それ以上の工事では建設業許可が必要です。

一般的な住宅では500万円以上になることは珍しく、解体工事業登録のある解体業者が請け負うことが多いでしょう。

建設業許可・解体工事業登録ともに、許可証や登録証の営業所や解体現場への掲示が必要です。

これらの許可を受けている会社であることを確認したうえで依頼するようにしましょう。

解体工事を行うのに必要な資格

解体工事は、事業者だけでなく作業員にも必要な資格があります。

工事内容によっては、必要な資格を持った作業者がいないと作業できないというものもあります。

解体工事に関わる資格には次のようなものがあります。

- ・施工管理技士関連

- ・技術士関連

- ・とび技能士関連

資格のいる現場につきましては、上記のような資格を持った技術者がいることで、解体工事を請け負うことが可能です。

当社は解体工事から、新築、リフォーム、外構、土木、造園まで一括した請負をしています。

創業から50年以上の信頼、実績、技術と、お見積り金額の透明性からこれまでのオーナーさまから評価を頂いております。

これからのお客さまにもご安心頂けますので、先ずはご相談くださいね!

解体工事の流れ

解体工事を依頼するには、大まかな解体工事の流れを把握しておくことが重要です。

解体工事では、工事の依頼から完了まで1~2か月ほど掛かります。

また、工事期間中は騒音の問題などを依頼主がしなければならないことなどもあるので、いつ・どのような工事が行われるのかを理解することが大切です。

解体工事の大まかな流れは次のようになります。

(1) 各種届出(行政、電気、ガス、水道など)

(2) 解体の事前準備(近隣挨拶、柵やフェンス、足場の設置、掲示板設置など)

(3) 外構の解体

(4) 屋根や内装の解体

(5) 基礎を含む建物本体の解体

(6) 整地・清掃

(7) 建物滅失登記

解体工事は、これらの構造に合わせて工法が必要になるため、解体方法や費用も異なってきます。

例えば、木造住宅は解体しやすいのに対し、鉄骨造やRC造は頑丈で解体しにくくなります。

そのため、鉄骨造りやRC造の解体は特別な重機を使った工法を使用するなど、木造よりも費用が高くなります。

又、リサイクル法は解体後の産業廃棄物処分が分別になりますので、手壊しと重機の解体を使い分けしながらの作業になります。

各種届出

解体工事前には、各種の届出をしなければなりません。

主に下記項目の届出をさせて頂きます。

・建設リサイクル法の事前申請

・建設工事計画届

・アスベスト除去に関する届出(アスベスト検査には一週間程度の期間が必要)

→ 調査の結果アスベストが含有している場合、産業廃棄物処理費用が高くなります。

・道路使用許可申請

・電気、ガス、水道などの閉設手続き

お客さまは、解体工事前に各種のサービスの停止・変更・撤去などが必要です。

・電気、ガス、水道

・電話、インターネット

・セキュリティサービス

外構の解体

庭木やカーポート・ブロック塀など外周りを解体・撤去します。

外構解体後に、足場や養生を設置していきます。

屋根や内装の解体

解体工事では、まず屋根と内装を手作業で解体していきます。

屋根材や断熱材・建具・内部造作など解体ができるものはすべて手作業で解体します。

解体工事というと重機で取り壊す(ミンチ解体)イメージがある方もいるでしょうけど、

リサイクル法により分別処理が義務付けられていますので、手作業で解体し産業廃棄物を分別していきます。

そのため、この作業をおこたり解体工事を進める業者には注意が必要です。

基礎を含む建物本体の解体

この解体時が、騒音や振動が大きくなるので、一度実際に確認することをおすすめします。

どれくらいの騒音や振動なのかを確認しておくことで、後々近隣からクレームなどのトラブル時にも対応しやすくなるでしょう。

また、基礎解体中に地中埋設物が見つかる場合があります。

地中に埋まったコンクリートがらや井戸などが発見されると、それらの処理が必要となり追加費用が発生します。

地中埋設物は撤去しなければ地盤が弱くなり、次の建築の際に問題となるので必ず撤去が必要です。

ただし、地面を掘り返さなければ分からないため、追加費用になることもあります。

整地・清掃

工事完了後は、依頼主立ち合いで最終確認をします。

また、工事完了後には近隣へのお礼の挨拶させて頂きます。

建物滅失登記

解体工事後には、建物が無くなったことを登記する建物滅失登記が必要です。

取り壊し証明書やマニュフェスト(廃棄物の処理証明書)などの必要書類を揃えて法務局に申請させて頂きます。

このように、解体工事にもさまざま手順があり、日数も掛かるものです。

これらの流れを把握したうえで、解体工事を依頼するようにして下さいね。

解体/処分にかかる費用はいくらですか?

評価格はあくまで参考目安になります。

| 工事種類 | 単位 | 参考ご予算範囲(税抜き) |

| 木造 | 1㎡面積 | ¥13,000〜39,000 |

| RC | ¥16,000〜48,000 | |

| 鉄骨 | ¥20,000〜60,000 | |

| 店舗 | ¥2,500〜7,500 | |

| リフォーム | ¥16,000〜48,000 | |

| 外構 | ¥26,000〜78,000 |

ご予算の目安範囲は、工事面積によって異なりますので、

現場の確認をさせて頂き、リフォームのご提案とお見積りをさせて頂きます。

又、お見積り時の単価は単位により異なります。

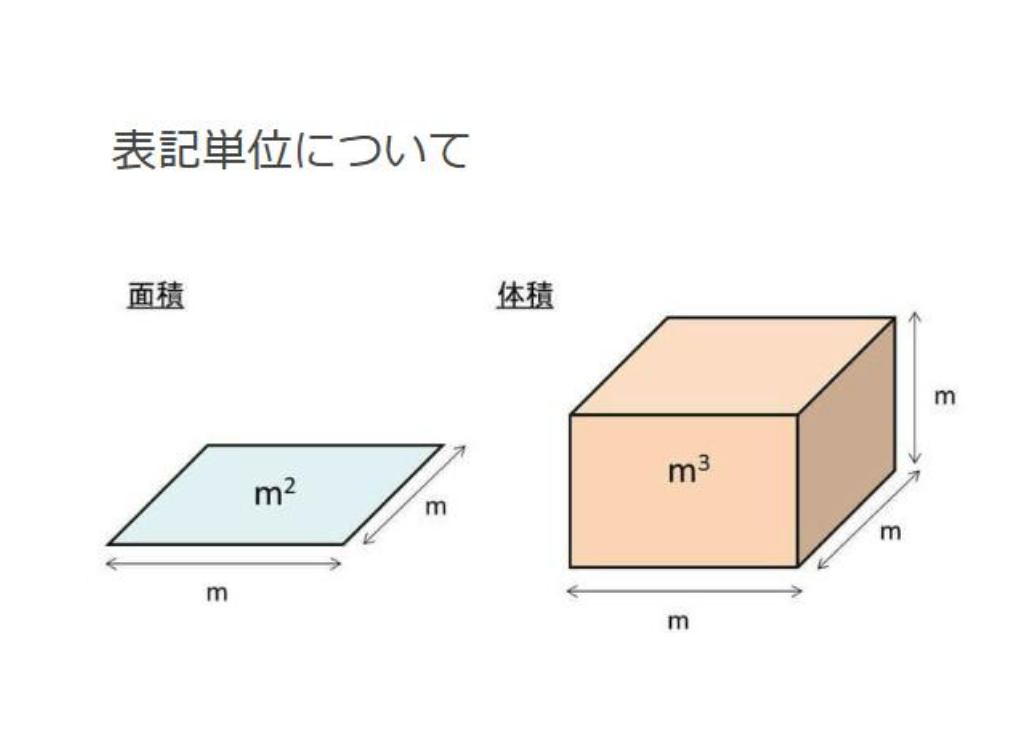

床面の1平方メートルあたりとは、1メートル×1メートルの正方形面積です。

この場合の床面積は1m2 (ヘイべイ)になります。

構造物ですと高さもあります。

床面の1平方メートル、高さ1メートルになりますと、単位が変わりm3 (リュウベイ) になります。

この場合の体積は1m3 (リュウベイ)です。

尚、設備機器などの解体撤去は、その種類によっても価格差がありますので、 ご予算の目安範囲も大きく異なって参ります。

創業から50年以上の信頼、実績、技術と、お見積り金額の透明性からこれまでのオーナーさまから評価を頂いております。

これからのお客さまにもご安心頂けますので、先ずはご相談くださいね!